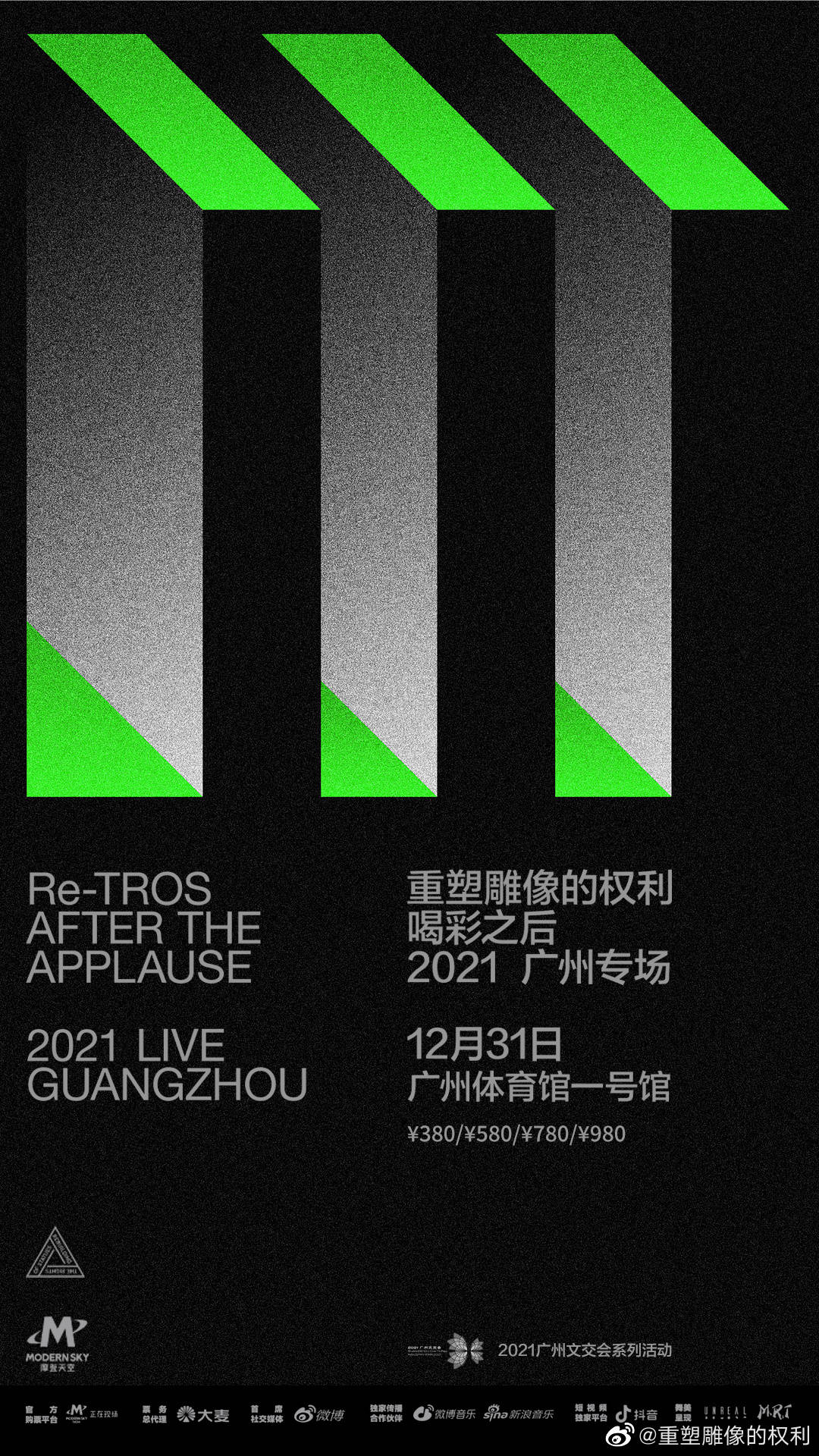

还有二十四天,“重塑雕像的权利”乐队将在广州开启今年第二场演唱会。

一直秉持音乐大于天、大于万物的“重塑”铁三角,还是那身“夜行衣”,汗渍浸透衣衫,因沉迷以致浮肿松垮的脸,早无生机;廊道里、洗手间、剧院屋檐下,叼着烟聊着事,黄锦胯下长期震响的军鼓,磨平了裆前,佝偻着身躯,向华东借火,这三个大烟民,三位将生命早已托付给了音乐的乐手、歌手静静地瞄着广州的花季盛开。

在“乐夏二”之后,我们正式确认了“重塑”不再是从前的那支弹拨乐、击打乐为主的通俗乐队了。他们突破了原有的吉他、贝斯、架子鼓三大件的编配,全程大量加入周边乐器,达成均衡,让电音效果器、电子琴,军鼓、铜管等冲击了传统奏法,变幻的节奏时时成为主角,引领人声、乐声、无声、空气声、风声、呐喊声、掌声交融苟合,让现场的温度从燃点滑向冰点,再反复对冲。舞台上的铁三角如同三个幽灵,伸展着肢体、灵动着手指、肉体恍如不在,台下的观众木讷在生与死之间,经受着魔性的鞭挞与灌醉,自心灵到肉体直至天地人,都被音乐挟持翻滚挣扎。5月22日上海的“梅奔”,数万乐迷就真实感受到了“重塑”的危险和狂醉。散场后,人们拖着依附的肉躯,大脑空空朝家的方向挪去。

有时候,我就想,为什么自己不能尝试一下音乐的艺术性?把小提琴当二胡拉、把钢琴当扬琴打、把小号当唢呐吹,实验性地折腾几次不就领悟到音乐的各种可能了吗?或许艺术魅力就隐藏其中。但,我们都选择了放弃!周围环境、人性的约束阻击了我们的努力与探索,在似懂非懂的情况下,只能回头,等待着亲人朋友的到来。

艺术往往在最亟待签约的时候,因我等自身的懦弱与无力,把多数人变成失信者的一员。尊重传统、尊重规矩、尊重法则,维系了相对的稳定与文明;可艺术的狂野、艺术的魔力却总是在边边角角滋生出来,不惧打压不惧剿灭,从那三个叼着烟破坏着模式、破坏着约定俗成的“重塑”身上,看到了音乐的革命性、战斗性,皆为所谓的艺术。她更需要你独立的献身。

到过“重塑”现场的歌迷最清楚,之前积攒下的那点审美破灭了,破镜重生的是一种全新的音乐体验。就像跟“重塑”的哥们在一起,封闭在一个废弃的破厂房,插上电,摆上乐件,调试摸索各种各样的电子音乐的声效,让人声与工业化、数字化的声音匹对。鼓手黄锦还是惦记着自己的未来,不经意间敲响了鼓点,节奏挑动了有生命无生命的所有,彼此开始呼应,人的身体发生变化,眼耳鼻舌身意融进声音转化为音乐的萌生状态里,陶醉着、觉醒着、发泄着、律动着,既想睡着又想醒着,又想着拼命争夺冲破禁锢。到底音乐是什么?

一个旋律、一个和旋、一种节拍被输入琶音器;几个旋律、几种和旋、几类节拍再被输入,展现的不仅仅是未知的刺激,更有上头的饥渴难耐。现代化的脚步扯动着一切意识形态的元素迈向前方,音乐与电子的结合只属于当下的时空。就像印象派的画家突然发现,手中的笔可以突破线条、突破印象、突破认知、那么色彩与轮廓的关系是不是就可以乾坤扭转了?到底是色彩代表了现在还是幻想预示着未来?内心的感知快得过时代的脚步吗?

艺术在这种迷幻争斗中悄悄潜行,“重塑”被意外裹挟其中,他们已然成为电音艺术探索的祭品!无我的沉浸在无观众、无评议、无欲念的超现实的音乐梦里。

很感谢“乐夏二”,没有那顶俗不可耐的“冠军头衔”,何人能把这三个“重塑”的活人放在我们面前?一线城市的优越感就是天造地设,上海的歌迷乐迷三生有幸,风水轮流做,12月31日,“重塑雕像的权利”亮相花城。我们这些二三线的小民只好对酒当歌人生几何。

台上,“重塑”的华东是不是还像修理匠一样,附身摆弄着自己的心爱?刘敏依旧冷眼嘲讽着对面斜对面的那两位音乐工匠吗?黄锦的小军鼓可否再往腰部以上挪动一下?

花城百花开,花开朋友来;鲜花伴美酒,欢聚一堂抒情怀;

新朋老友,新朋老友诚相待,情义春常在......