本文作者:树上的女爵

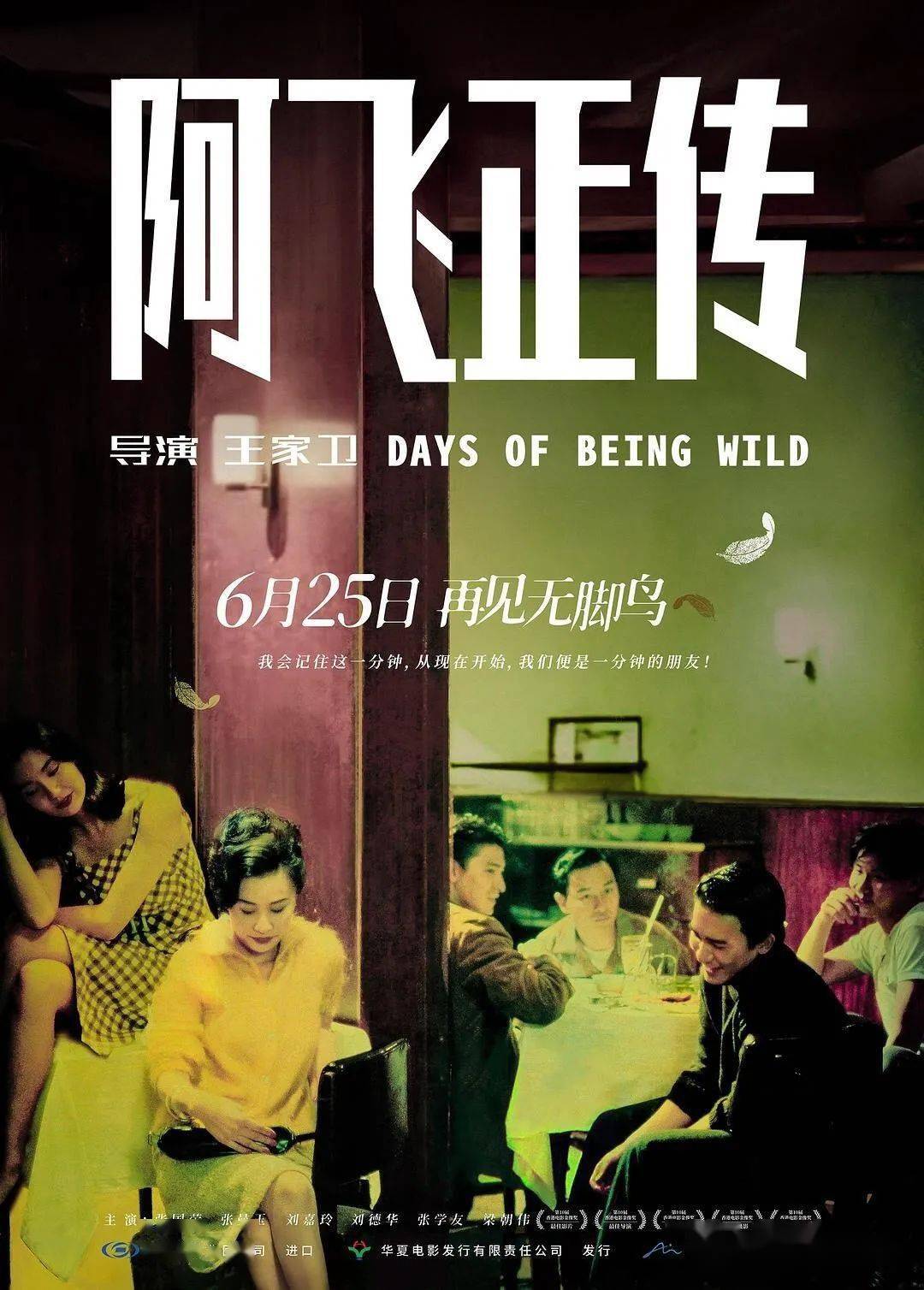

《阿飞正传》是1990年上映的。那年王家卫32岁,张国荣34岁,梁朝伟28岁,张曼玉26岁,刘嘉玲25岁。属于他们的黄金时代已经拉开序幕。

那年我还是个满街晃悠骗糖吃的小屁孩,和香港电影的交集少得可怜。

2004年,还在上学的年纪,看到一本有关王家卫的影评书,将他的每部电影用一句诗来总结:

《旺角卡门》是“吟到恩仇心事涌,江湖侠骨已无多”;

《阿飞正传》是“我再来时人已去,涉江谁为采芙蓉”;

《东邪西毒》是“一生负气成今日,四海无人对夕阳”;

《春光乍泄》是“欲就麻姑买沧海,一杯春露冷如冰”……

诗句全都记住了,但都是附会大过解读,烘托那时人人趋从的小资情调而已。

那时喜欢王家卫需要观点么,不需要,就像少男少女的一见钟情,只需要感觉就够了。

为了谁?

2018年,《阿飞正传》在院线重映,我没赶上,据说票房很不理想。

王家卫的票房什么时候理想过?但他还是有本事让人念念不忘。

2021年10月下旬,从深圳返回北京的飞机上,重温《阿飞正传》。此时我也好像一只鸟。

现在这个年纪,对王家卫台词、摄影、服道化、儿女情长层面暧昧不清的着迷,潮水一样已经退去,对中心角色身份困境的感同身受倒是像水底的嶙峋巨石,呼之欲出。

总令我觉得,王家卫让“阿飞”有更多的画外话想说。

再也不会有比张国荣更适合的演员来演绎旭仔这个角色,甫一出场,每一根头发都是戏,每一秒钟都是剧情,每一个眼神和笑容都凄迷动人。好靓仔啊!

他对着镜子跳曼波舞的镜头成为银幕一大经典,之后,我再也没见到过把白背心穿得那么浪漫的男人了。

他调戏女孩不费吹灰之力,却又并不眷恋任何一个,躺在疲惫不堪的弹簧床上,被子拦在腰上,露出的是一双没有情欲的孤独的腿。

这个靓仔是一只“无脚鸟”,他没有心,他的心是空的。无论是养母,还是苏丽珍和露露,谁都走不进去。

他唯一的人生诉求是知道生母的下落,然而养母怕他走了再也不回头,死咬住不说。两个人针锋相对,相互折磨。

养母是个交际花,终于找到一个愿意照顾她、带她去美国的老头,问旭仔愿不愿一起走。

旭仔说:“一直以来你不愿意放过我,现在我也绝对不会放过你,你试试看。”

养母气:“这么多年来你一直和我作对,为什么不可以对我好一点?”

旭仔回击:“总之你一天不告诉我,我一天不心死。大家一直折腾下去,始终有一天我要你亲口告诉我是谁生我的。别人告诉我我不会那么痛快,我一定要你亲口说。除非你死了,那么大家也就安乐了。”

我想起来中学时家里发生的一桩“公案”。我跟我妈吵架,赌气说,我一定不是她亲生的。我妈懒得跟我废话证实些什么,令我自己越来越荒唐地信以为真——我一定不是这家亲生的。

一个有真正这般遭遇的同学来玩,我当着同学的面夸张地“表演”,气得我妈脸都绿了。

那时真是叛逆得可以,闹过一场后并没有认真地去想,破釜沉舟地去想,如果我真的不是这家的孩子,生活会有什么不同?他们的爱不变,养育不变,但是我好像再也不会是原来的我了——生而为人,我的初始身份是模糊的。

旭仔的游手好闲、多情浪荡、孤独空茫因此好像都是有情可原的,因为他不知道自己的来处,没有明确的来自家庭的身份认同,所以没有动力进入任何社会角色,也学不会接受爱和给予爱。

爱是连接,他和这个世界的第一次连接就是错误的。

他总算知道了生母的线索,去了菲律宾想见一面,仆人告诉他生母已不住这里。

离开时,旭仔仍是赌着气说的:“当我离开这房子的时候,我知道身后有一双眼睛盯着我,但我是一定不会回头的。我只不过想见见她,看看她的样子,既然她不给我机会,我也一定不会给她机会。”

那段拍得相当美,手持摄影,幽蓝的色调,椰子林上空真空一样的寂静。

看这一遍,影片给我最大的感受,不是王家卫控制时间的惯用手法,也不是角色大于情节的碎片化叙事,也不是法国新浪潮电影的清晰烙印——而是这种无法找到身份认同的恨意,是背景文化层面的无声告白。

其实已经有很多人在这个层面为《阿飞正传》做过注解,“无根鸟”的隐喻就是指香港,进入上世纪90年代后,回归的年份以倒计可数,香港人对前途命运何去何从充满焦虑。“阿飞”这个角色身上反映的其实是一代人的集体焦虑。

这种世纪末情怀超越了角色,超越了时代,在三十年后看来仍不违和。

“身份”是王家卫电影的一个重要母题。杜琪峰曾说:“王家卫实际上只拍了这一部电影,后来影片中的人物都能在其中找到原型,而主题永远是人与人之间的沟通——疏离与亲近,拒绝与接纳,追求与失落,忘却与铭记,逃离故土与寻找自由。”

是,也不是。

《旺角卡门》是社会身份转变失败后的毁灭,《阿飞正传》里是亲情身份认同失败后的自甘堕落,《东邪西毒》是个体跟过去身份的玩命对抗,《春光乍泄》是去国与还乡之间的巨大割裂,“回家”方向直指的是“家园身份”。《花样年华》开始就有了明显的转变,人到中年和中产,生活稳定,有了家庭和社会身份。这是已是2000年。到2013年《一代宗师》就更明显了,多年来百思不得其解的问题似乎找到了答案,这个答案就是民族身份的明晰,民族身份就如一盏灯,照亮每个在迷茫中跋涉的人找到前行的方向,因此也有了“见自己,见天地,见众生”的境界之说。视野从自己到天底到众生越来越放开。

有人说,王家卫对香港身份的专注和追问在这部电影就结束了。

戴锦华在名为《<一代宗师>中的香港身份追问》的一文中曾做出更细幽的解读,王家卫的电影序列是执拗的、持续20余年的、关于香港身份的迷思和追问。《一代宗师》的2D国内版本是王家卫北上,对自己的主题与身份限定的大幅突破,身体-武学文化中所携带的中国文化的意蕴,正是身份议题与身份表述的相遇和重组。

但这就是身份认同之路的终结吗,我想不是。个人身份、民族身份乃至文化身份的认同感随时代气候和社会环境的变迁而形塑,一定还会有波澜起伏。

一个人电影人如何选择,希望他接下来的影片还能继续思考和变现。

其实不仅是王家卫的电影,上世纪90年代的香港电影,“身份”的追寻、主张与证实,都是不可忽视的一个标签。

再回到《阿飞正传》来说,像旭仔这样一个偏执、颓废、无为的边缘人物,为什么要用“正传”来为其命名,讽刺之余,又好像不是全无道理了。细究之下,也有深意。

身份的偏差

电影里,相比较男性的自恋与偏执,女人们都更圆转和现实一些。

苏丽珍再怎么伤心淋雨,还是要赶回去上夜班卖球赛票;露露再怎么爱旭仔还是要做舞女老本行上班赚钱;操着一口上海话的养母想找一个能照顾自己的人,是个老头也认了,只要对她好就行。

她们不会找那么多借口,失恋了把泪流干了就重新开始,一个地方不能住了就换个地方继续扎根,没有什么是无法自洽的。

男女之间对话,有天然的障碍,因为对身份的认同需求不同,也因为对感情提供的奖赏价值不同。总有一方不愿沟通、不被理解,所以王家卫电影里的亲密关系,都是一再的错失、拒绝、等待、漂泊与忘却。

但是她们的美令人无法忘却,在流动的光影中轻轻转身,跌落如尘埃中的花朵,吹拂着细腻伤感的怀旧风情。

苏丽珍的一分钟,也是我们每个人刻骨铭心的一分钟。白驼山庄大嫂的遗憾,也是我们每个人挥之不去的遗憾。宫二的硬净,也是我们每个人说一不二的硬净。

在爱人那里,等不到,得不到,还是回到自身寻求安定之地。但是他们又是相互成全的,男人突出女人的现世性,女人烘托男人的挣扎、漂泊和逃亡。

我是谁?

孟京辉戏剧工作室有一篇文章曾说,21世纪,人人都想搞清楚自己是谁 。

这是一个后现代的谜题,生而为人,每个人都要至少问自己一次。

如今的时代,地球村连接着世界上每一个角落,大文化语境里,本质上,人们都有身份焦虑和对时间的不确定感。

在《朝圣者到观光客——身份简史》一书中,英国社会学家齐格蒙·鲍曼将人的身份分为五类:朝圣者、漫游者、流浪者、观光客、游戏者,并给出一个精妙的隐喻,人类的身份是一场从朝圣者到漫游者的转变。

朝圣者生活在现代,现代性的标志是稳定性和确定;而漫游者生活在后现代,后现代性的特征是流动性和不稳定性。

流动的现代社会,人们的思想中充斥着观念的碎片,个人认同失去了稳固的参照点,很容易产生痛苦和焦虑,充满了撕裂之感,甚至还会困滞于永恒的身份危机。

就比如说,我们如今还有多少时候会说永远?再也不会说永远了。再也不坚定地相信什么了。再也不会说:“山无棱,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!”

因为这个身份随时可能会变。

王家卫受新浪潮电影的影响明显,“无脚鸟”的意象原本是来自法国新浪潮电影《法外之徒》,他和新浪潮代表人物戈达尔都非常注重个人化风格的表达,无固定剧本,注重剪辑;我也在《阿飞正传》里看到了侯麦的影子,语言并不能有效沟通,甚至还会产生误解,台词是电影极其重要的一部分,区别就在于侯麦的影片分分钟都在对话,王家卫则更多用一个人的旁白和独白;也能看到日本文化对他的影响,比如新感觉派的做派,强调主观感觉而不注重客观环境的描写。

王家卫的“电影时间”大都是上世纪60年代的旧梦迷情,但碎片化的叙事结构却富有超验和诗意的后现代性。那么他的电影中所有的身份危机又有另一层后现代性文化的指代,是电影这种艺术本身所具有的流动的实验性,也是电影本身的“寻根”之旅。

无论如何,对他的电影爱了再爱,尤其是《阿飞正传》和《东邪西毒》两部,外加一部旁逸斜出的《东成西就》。

因为张国荣,也因为具有符号意义的一群香港演员最好演技的集体亮相。

“我再来时人已去,涉江谁为采芙蓉?”

能够看到这样的电影,是运气。

(图片来自网络,版权归原作者所有)