阿涅斯·瓦尔达因为癌症永远离开了我们。

这些年来,全球范围内涌现出越来越多的女性导演,但如果要选一位电影史上最伟大的女导演,这个人很可能只能是瓦尔达。

后来者可能会拍出一部又一部惊艳世人的佳作,但是对于电影以及电影人的影响,却很难再超越瓦尔达。

很多人可能没怎么看过瓦尔达的电影,但多多少少都听过她响亮的名号。“新浪潮教母”的光环如此耀眼,就连新浪潮的领军人物戈达尔,在瓦尔达面前,也要恭谦几分。

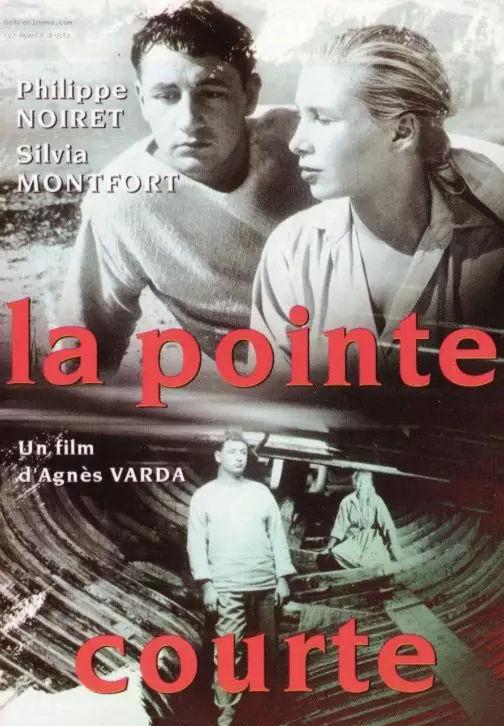

新浪潮第一部杰作

比她更早开始创作且仍然在世的导演,今时今日,大概一个也没有了。

但事实是,这个序章应该始于瓦尔达的《短角情事》。

并不只是因为它更早出现,而是因为它所带来的全新的电影美学。

这部短小的电影,介于纪录片和剧情片之间,准确地说,它一半是纪录片,一半是文学式的爱情对话。这是一部用威廉·福克纳写作的方式完成的电影。

没有传统意义上的故事,没有原因和结果。它注重的是现实,注重的是人物的心理状态。

这部电影让戈达尔等“手册派”导演和阿伦·雷乃大受启发,从此开始,新浪潮主将们把摄影机扛上街头,玩起了跳接,用诗意的语言抛弃了传统意义上的叙事,就此开启了全新的电影美学。

法国电影史家乔治·萨杜尔也直接给出他的定义——《短角情事》是新浪潮第一部杰作。

最爱的雅克·德米

因为新浪潮,她认识了戈达尔,后者成了她毕生的好友。同样因为新浪潮,她认识了在她一生中最重要的人——她的丈夫雅克·德米。两个人都作为新浪潮的“左岸派”导演而为人熟知。

要知道,这个时期,大多数新浪潮干将不是已经离世,就是创作上偃旗息鼓了。但年岁渐长的瓦尔达依然显得如此年轻,充满活力。

但对于瓦尔达而言,她最重要和心爱的作品,注定只能是她的“雅克·德米三部曲”。

德米晚年罹患艾滋,身体日渐虚弱。瓦尔达便用镜头记录下了德米的童年时刻,同时又穿插了德米晚年的面容。这就是《南特的雅克·德米》。

这部电影还把德米的生平于他的创作关联了起来,在德米的大量电影片段里,我们看到了源自他生活的那些瞬间。

这无疑是瓦尔达献给她丈夫的一封情书,同时也是他馈赠给影迷的一份珍贵礼物,是我们了解和理解雅克·德米最好的一扇窗口。

后来在德米逝世后,瓦尔达又拍摄了《洛城少女曾经二十五岁》和《雅克·德米的世界》。前者回顾了德米拍摄《柳媚花娇》时的现场,后者从电影史的角度,回顾了德米的创作,是又一部珍贵的电影史料。

这般为爱人而创作,世所罕见。瓦尔达与德米的深情,也成为影迷一再传唱的美谈。

接近行为艺术的纪录片创作

瓦尔达一生拍摄了大量纪录片,尤其步入晚年,她的纪录片反而越发讲究在形式上进行创新,每每予人惊喜。

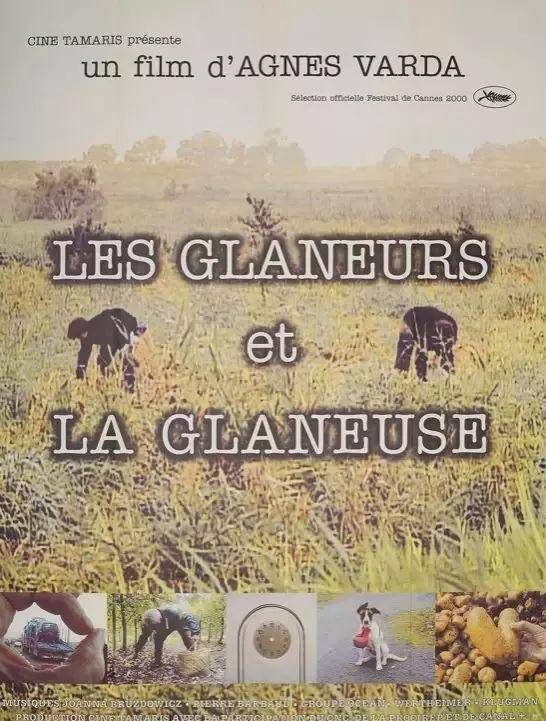

《拾穗者》受画家米勒的同名画作启发,把镜头对准了法国的拾荒者。那些生活在底层的人们为维持生计而捡拾那些被人丢弃的垃圾,但在艺术家的眼里,那些垃圾却成了艺术的原材料。

瓦尔达把拾荒者大致分为三类:“有些人拾荒是因为他们被生活所迫,有些人拾荒是因为他们是艺术家,有些人拾荒是因为他们喜欢拾荒。”

本片的完整片名是“拾荒者们和女拾荒者”,其中的“女拾荒者”,指的就是瓦尔达本人。只不过她拣拾的,是被人遗忘的记忆,作为自己这部电影的元素。

在电影里,她发现了一个心形的土豆,受此启发,她开始用土豆玩起了一系列装置艺术和行为艺术。

在瓦尔达最爱的海滩上,她摆满了大大小小的镜子,这些互相映照的镜子,创作了一个亦真亦幻的情景。

在这样的情景下,她构建了一个童话般的舞台。时而让剧组人员扮成古罗马的士兵,时而自己驾驶一辆卡片做成的汽车,时而钻进一个巨大鲸鱼的腹中,时而拉开渔网做成的幕布。

这些并不真实的道具,印证的是她记忆的真实。她把自己的过往和回忆娓娓道来,像是在与观众玩一场充满童真的拼图游戏。她想要用种种回忆拼凑出来的,是她自己。

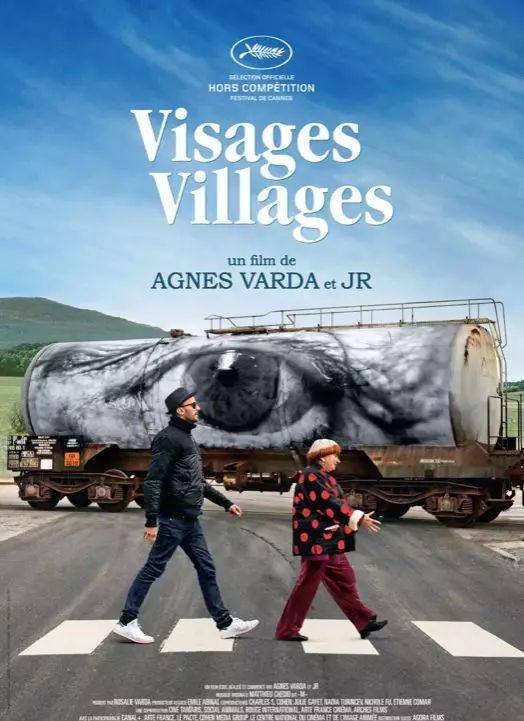

那些巨大的肖像,平实又亲切,可能是最贴近普通人的装置视觉艺术。

最后她还带着我们去找戈达尔,只不过被放了鸽子。

瓦尔达的这些作品,以及银幕外真实的她——总是顶着一个蘑菇头,穿着绚丽多彩的衣衫——都丝毫不会让人感觉她在老去。恰相反,她显得远比一般人更加年轻。

那些新奇得甚至有几分古灵精怪的创意,不断从她的脑袋里迸发出来,赋予纪录片以新的形式和可能。

但是,没有谁比她更清楚自己的身体。也许是逐渐发觉病魔在侵蚀她的健康,她开始有意识地放慢脚步,与我们告别。

她的最后一部作品《阿涅斯论瓦尔达》,是她对自己毕生创作的一次自我阐释,也是一次系统的全面回顾。

就像她为雅克·德米拍摄的那些纪录片一样,你很难见到一个导演会为自己的平生创作,拍一部如此周全的纪录片。对于任何喜欢和想要研究瓦尔达的人来说,这无疑是最佳的第一手素材。

她应该是意识到了自己的离开,才留下这样一份馈赠。

在电影的维度里,瓦尔达永远存在我们的记忆里。在生活的维度里,她只是追随自己最爱的那个人去了。

再见,阿涅斯。