上映13天,累计票房123万,首日票房11.3万。

处女作,平遥国际电影展发展中电影计划最佳导演。

似乎高口碑与低热度的撕裂已经成为了独立电影的常态,但对于《小伟》的导演黄梓,他希望这个故事能够讲给更多人的原因其实很简单:

这是一个在流行戏剧化离去的时代,讲述如何告别的故事。

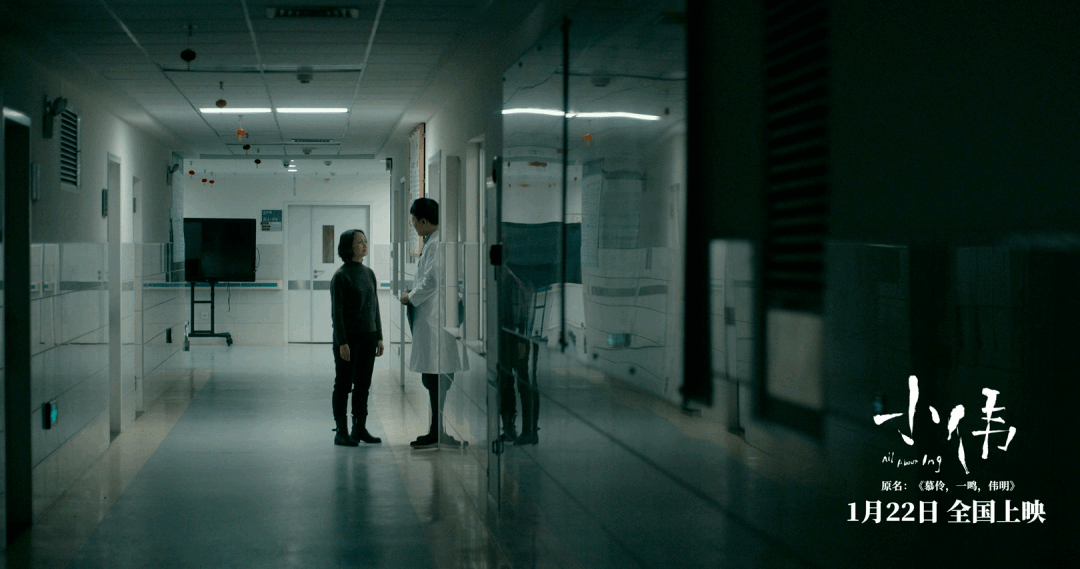

电影《小伟》 (原名《慕伶、一鸣、伟明》)讲述了一户普通的三口之家,在父亲查出了肝癌晚期后,母亲慕伶 (彭杏英饰)、儿子一鸣(薛立贤饰)、父亲伟明 (高翰文饰)在最后的这段时光里,各自面临的困境以及做出的选择。

从题材来看,《小伟》的选择实际上是一个很热门的话题:癌症。从《我不是药神》到《送你一朵小红花》,在商业电影里,癌症同样是关注的焦点。

癌症,作为一个直接挂钩死亡的话题,天然存在戏剧性和矛盾性。但是在《小伟》中,电影从头到尾都在做一件事——消解“癌症”带来的冲突和中心地位。

换句话说,虽然创作中有大量的自我投射杂糅,但实质上,《小伟》是导演黄梓送给所有观众的“死亡教育”探讨。

1

癌症,与必须继续的生活

电影的原名《慕伶、一鸣、伟明》非常明确地表达了整个片子的叙事结构——从母亲、儿子、父亲三段式的视角去解读癌症降临后的生活。

到这一步的创作上,整部电影的构造是“主流”的,以血缘关系构建起稳定的大环境背景,通过不同人物视角下的场景集中体现,去补全这个家庭在面对病痛前的种种反应。

但黄梓私人化的解读,就在这个过程中不断抽离“现实”的因素。

“慕伶”部分是以母亲的视角展开。

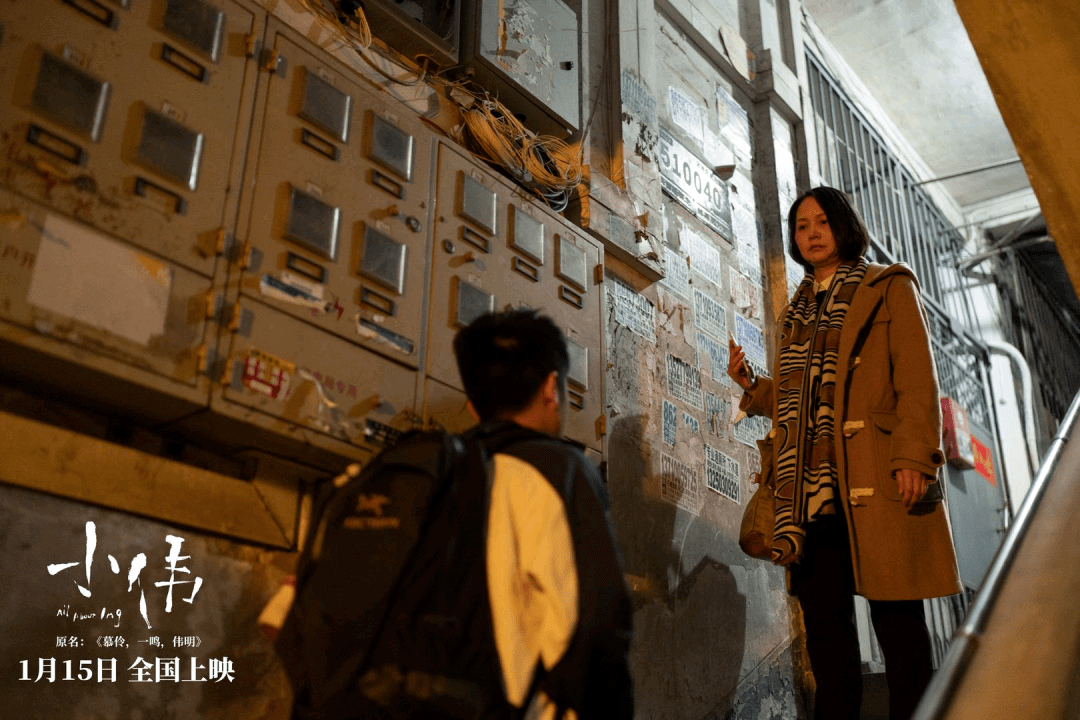

在整个篇章中,从画面到剧情都是典型的“粤式”生活。跟随她的脚步,从老式民居到茶餐厅再到晚高峰的地铁,几乎可以走遍广州最有代表性的地点。

同时,慕伶的生活是充满“粘性”的,一方面她在和自己迷茫而叛逆的儿子进行拉锯战,一方面又要面对“后癌症时期”自己丈夫的渐行渐远。

从接儿子放学到去医院照顾丈夫,两个场景就完整交代了她肩上所有的重担。

“慕伶”因此成为全片最戏剧化的部分,整个发病——隐瞒——坦白因为她的动线得以完成。相比较儿子对死亡的懵懂,丈夫的释然,她是整个素雅的画面里最浓墨重彩的一笔。

虽然《小伟》的基调是孤寂安静的,但是在慕伶的视角里永远是人潮涌动。开篇如“幽灵”般的手持镜头跟随着慕伶在学校、医院、家中游走。连进病房前的悲伤和眼泪都只能挤在角落里。

这也正是大多数成年人,面对无可避免的死亡时真实的写照,他们不会情绪崩溃,连悲伤和茫然都是在拥挤的人群里匆匆完成。可这种伤痛却是如影随形,在很多不经意的瞬间刺痛神经。

于是,在面对无法回避的死亡时,“一鸣”和“伟明”部分回答了如何走出去的问题。

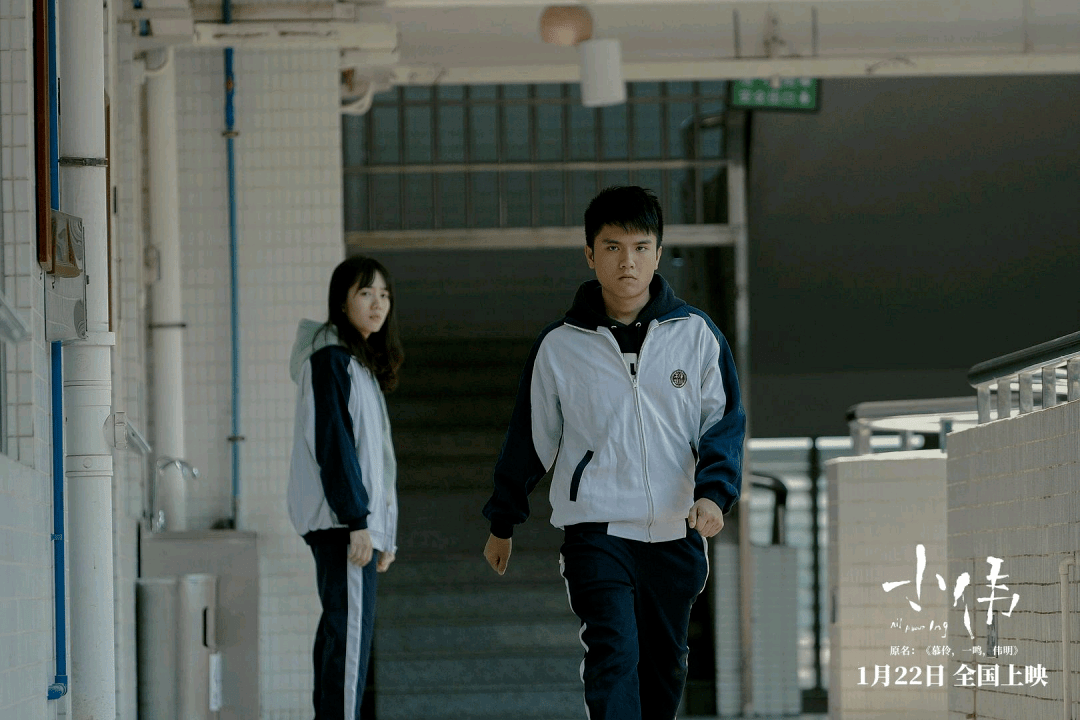

相比较超现实的,充满导演主观色彩的“伟明”片段,对儿子一鸣生活的记录更像是普通人摸索着学习告别的过程。

生命进入倒计时的伟明逐渐将一切都看开了,而还困顿在生活里的妻子慕伶心里压着石头。只有站在人生分岔口的儿子一鸣,不受柴米油盐的约束,未来依旧充满可能——只有他还有逃离的可能。

片中反复提到阿基米德和乌龟的故事,关于这个永远也追不上的悖论有很多种解释。但对于一鸣来讲,或许这就是他与父亲的距离。

这也是绝大多数中国家庭子女与父亲的距离,不像母亲这样事事操劳,无孔不入的陪伴,但站在一起时却永远隔着追不上的一段路。

连告别,也是一步之遥。

但也正是这种距离感,让一鸣成为全片唯一一个可以安静地思考这个话题的人。

逃课,在学校无所事事,正是这种叛逆期少年最常有最无趣的画面,给了他在厕所,在山林里思考的机会:癌症对于这个家庭,对于自己未来的规划究竟意味着什么。

而这,恰恰是大量家庭所忽略的。

《小伟》是导演黄梓献给自己父亲的一部作品,于是他将所有主观的,私人化的想象都留在父亲伟明坚持要回去的那座海岛上,将打开绷带和伤口愈合留给了妻子和儿子。

在慕伶的视角里,有转院治疗、隐瞒病情、和儿子的拉锯战……零零碎碎无数的生活琐事下埋藏着告别的悲伤;在一鸣的视角里,他只是纠结于父亲生病与自己能否出国读书这件事;而到了要告别所有人的伟明身上,只剩下那座必须回去的海岛。

这其实就是死亡的过程,随着故事推进一点一点从现实中抽离,只剩下最纯粹的遗憾。

《小伟》以非常细腻而平缓的语调,在生命的最后日子里,记录了一个“没有解决任何遗憾”的家庭的抗癌故事。

连最后类似父亲伟明去世后灵魂告别的视角,都平凡得如同普通上班一样。但这就是普通人的告别,不是学会哭,学会挽留,而是学会在有太阳的日子里把东西都翻出来整理一下。

2

死亡,与难以面对的沉默

《小伟》虽然以克制的笔触消解了癌症带来的情绪崩塌,但对于死亡教育的探讨却贯穿了全片。

学会告别是死亡教育的第一步,但绝不是最后一步。与自己和解之后,更难的是与告别的对象,以及与世界的沟通。在电影上映前,导演黄梓曾拍摄了一个类访谈片的10分钟预告。

短片里所有的采访对象,包括导演自己都因为癌症与亲人分离,但同样,他们都选择了不同程度的隐瞒。

但关于最后的告别,还有很多未完的遗憾,黄梓可以用海岛,用一场电影里的旅行聊以自慰。但对于更多人来说,这种错过无可挽回。

在隐忍和悲伤里逃避,是当下大多数中国家庭面对癌症降临的第一反应。

相比较短片中充满遗憾,甚至事后多年才知道与亲人疏离的采访对象相比,《小伟》里的人物,以及导演黄梓都是幸运的。

大多数时候,我们会和慕伶一样,背着患者,把悲伤转嫁给别人。而当一鸣问出“为什么要告诉姑姑时”却变得哑口无言。

死亡教育里,缺场的永远是还要继续生活的人。

新年的第一天,#该不该向癌症患者隐瞒病情#这一话题又获得了2.8亿的微博阅读量,而很多讨论的背后,都隐藏着一个如同《小伟》一般的家庭。

再克制的电影都有温柔的角落,而再美好的现实都有自己的残忍。

在十字路口的一鸣最终找到了自己的方向,在最后的日子里慕伶也有了些许笑意,一家三口在告别前也有了一场温馨的旅行——但这只是电影。

而真正的生活,就是10分钟短片里,连最后一面都没能见上的无尽遗憾。

导演黄梓,就是想用《小伟》告诉观众,当你不再回避死亡时,告别也可以优雅而温暖。