张艺谋新作《一秒钟》的上映,可谓是命途多舛。

2019年2月,本应在柏林国际电影节放映,结果因“技术原因”退出主竞赛单元。(甚至有观众认为,这一退出直接导致张译与银熊擦肩而过。)

2020年11月27日,已定在内地公映的《一秒钟》,结果又因“技术原因”,取消了24日在厦门金鸡奖的首映活动。

伴随着禁忌与突围,身为第五代导演的张艺谋,在新千年紧贴电影商业市场的策略下一反常态,回归到上世纪夹缝中求生的氛围之中。

与“技术问题”四个字所呈现的特征相类似,电影《一秒钟》的故事极为简洁,而影像下暗藏的寓言深意,又是复杂且多样的。

此次的故事,虽无《归来》那般动人,却也足够朴实。

上世纪西北某地,张九声(张译 饰)为在电影正片前的《新闻简报》上看一眼女儿的影像,哪怕只是一秒,便从农场私自偷跑出来。

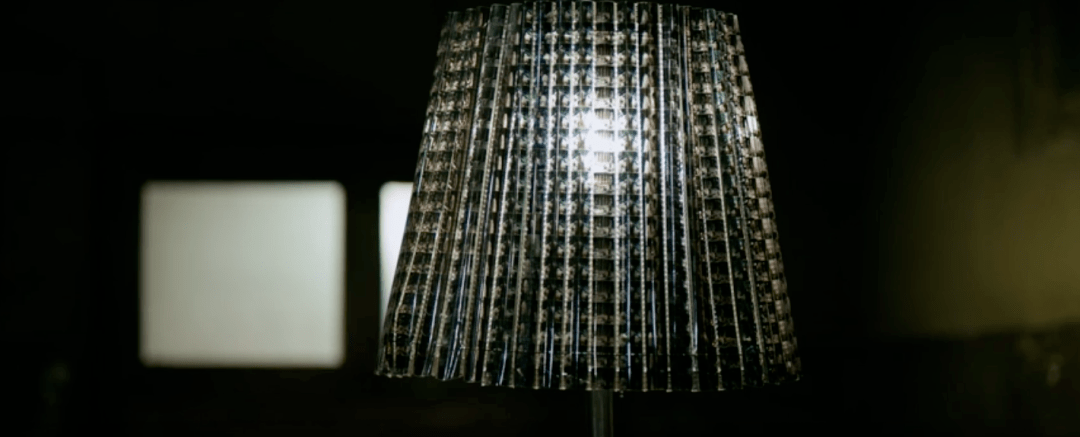

一路上,他遇见了想拿胶片给弟弟做灯罩的刘闺女(刘存浩 饰),以及视电影如生命的电影放映员范电影(范伟 饰)。

两天两夜,故事简简单单地开始,又匆匆忙忙地结束。

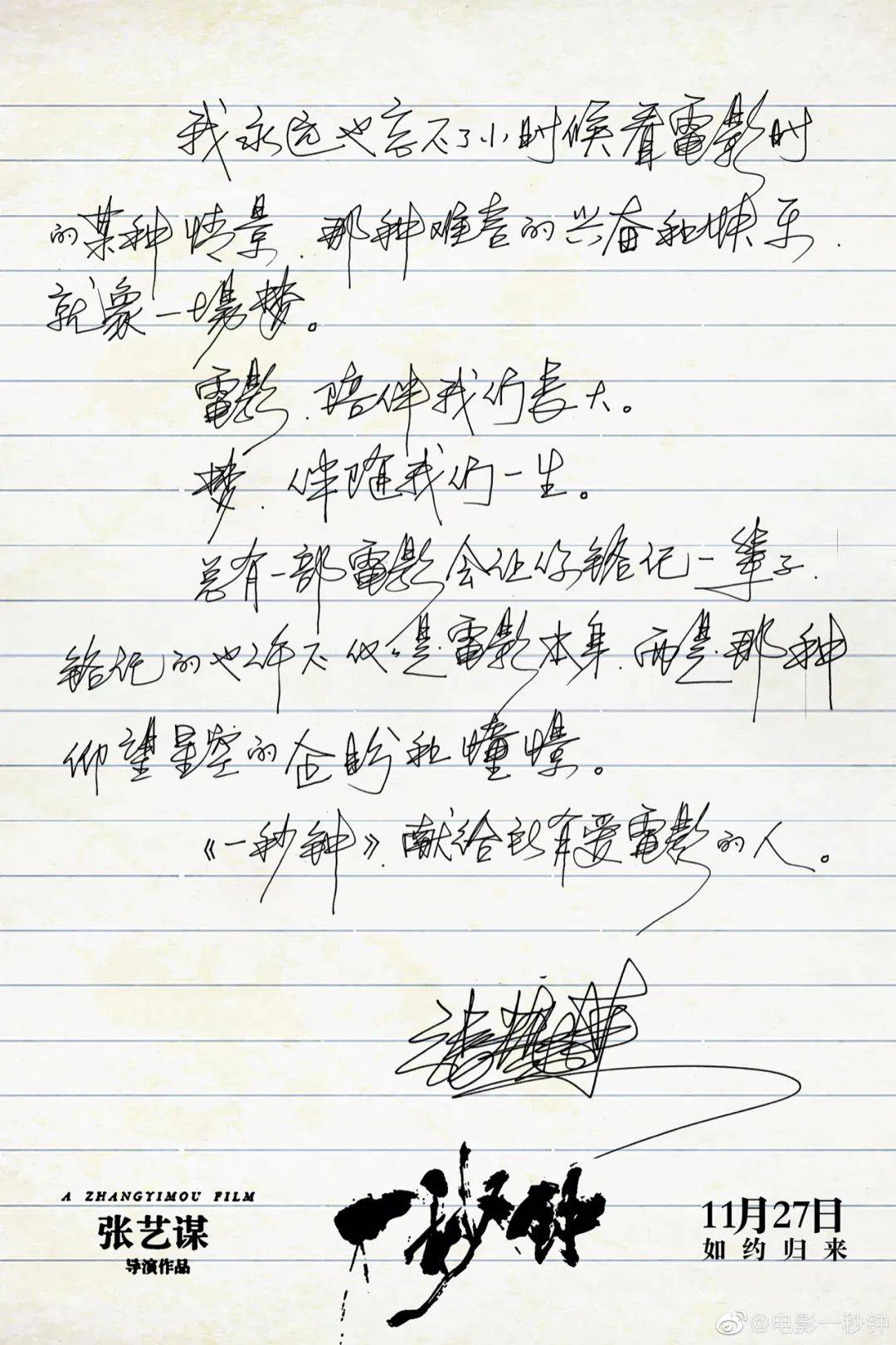

所有宣传物料,图片也好,视频也罢,包括那部《关于热爱,不是一秒钟,而是一辈子》的纪录片,都主打张艺谋对于胶片电影的赤诚之爱。

甚至在内容介绍中,也把三位主人公的情感落脚点定在“与电影结下了不解之缘”。

看完电影后的我们也不难发现,这些只不过是一个时代探寻者,在市场、在当今社会所投放的烟雾弹。

《一秒钟》所要展现的,不是关于电影的电影,而是一个五代导演延续了对历史、对集体中个体的行为探究。

它不仅是张艺谋献给胶片时代的情书,更是一曲关乎历史空白、关乎人性无奈的挽歌。

与上世纪纯粹的第五代影像表述不同,此次张艺谋在《一秒钟》,还结合了第四代导演的叙事模式。

关于这两代的风格,我要引用戴锦华在其著作《雾中风景》里关于中国四、五代导演的描述,加以分析。

戴锦华认为,第四代导演的作品大多反映“历史和个人”的主题,擅长用大时代背景下关于爱情的小故事,来展现个体的无奈与宏观上的人道主义精神。

可惜,其影像和故事内核缺少对当时社会摧枯拉朽式的批判精神,以及对当时人文群像的写实描绘。

而第五代导演则完全站到了四代的对立面:首先,他们要还原父辈们在17年时期的英雄主义形象,重塑或者说重新开辟自己的精神源泉;其次,被称为“子一代”的他们,对历史也需要扬弃式的继承。

所以第五代有两个倾向:

重述历史的伟大神话,并对社会现实加以理性地反思。

北京电影学院摄影系合照(后排右三张艺谋)

在这一点上,张艺谋作为第五代导演,结合四代“聚焦于大时代下的个体命运”的主题,同时以电影中的电影《英雄儿女》的影像,来重塑父辈的英雄主义形象。

《一秒钟》里范电影所放映的电影正片部分,更多呈现的还是第五代借助电影这一神话符号,完成对大历史环境崇高性的还魂。

宣传中的张艺谋,一直强调自己的胶片记忆,即自我构建的一种神话机制。

当时的百姓看电影,就跟过年一样。无论是小孩,还是老人,都搬着板凳坐在银幕前。

可以说,电影是一个幻梦,唤起关于往日的情感与记忆。

范电影在补救第22号《新闻简报》的胶片时,极具仪式感。

这种出于心爱之物被毁的紧张,以及指导群众时的镇定,都源于他对电影的那份崇敬之心。

在用垫背抬着胶片进入影院时,那种崇敬感、仪式感是不可磨灭的。

于神明的注视下,影院显然成了一座信仰小庙。

讽刺的是,这一让张九声看女儿的梦想得以实现的影院,也在崔干事抓捕张九声时,成了一座抹杀对方幻想的精神囚笼。

此处关于电影神话的表述,又带有明显的历史批判色彩。

在“历史与个人”的主题表述上,《一秒钟》以张九声、刘闺女、范电影三个小人物的视角,完成对那个时代的窥探。

个体在历史的大潮下,毫无还手之力。张九声及其女儿,必然成为那个时代的牺牲品。

别人搞他,他去搞别人,结果就把别人搞出事了。于是女儿要跟他划清界线,因为在那个年代,只有边界才能让你活命。

这一点,大家可以联想张艺谋的另一部作品《归来》,女儿丹丹坚决与劳改犯父亲陆焉识划清界线,与此同理。

结果,《一秒钟》里的女儿承受了自己不该承受的重担,淹没在历史的尘沙中。

这里很多观众会问,张九声为什么不去直接看女儿,而是去追着女儿的幻影,那个一秒钟的胶片。

结合影片里的一些细节不难猜测,此时的女儿已经离世了。

为了消除父亲对自己的影响,女儿“争着”去干大人们干的事,去做自己力所不及的事,超出了自己身体所能承受的极限。

刘闺女说赌气话:“面袋子怎么没把她压死。”听完这句话,张九声把刘闺女从桌子上踹下来,也侧面揭示了女儿的悲惨结局。

还有一点佐证女儿已死,是结尾。

平反后的张九声没有直接去找女儿,而是跑到二分场找刘闺女要范电影当年给他的那张印有女儿一秒钟镜头的胶片。

人家问他:“为什么不直接回家?”因为无家可回。

老婆跑了,女儿也不在了,谁还会等待他这个重获新生的人呢?

个体在集体中,彻底消散了原有的色彩,甚至是人类特有的伦理愉悦——老婆孩子热炕头。

至此,个体悲剧在集体神话的塑造中更显悲惨。

而对于当下,对于影像之外的我们,张艺谋或有意或无意地完成了一组现实寓言。

在条姐看来,一部电影的意义,就是让伫立于当下的观众,或回首往昔,或展望未来。

可《一秒钟》偏偏残忍地告诉我们:

过去,无以回首;未来,难以展望。

我们总希望电影能承载关于历史的书写,很可惜由于某些原因,这种书写遥遥无期。

大众与历史总是隔着一层,以至于时代在电影中仿佛被架空般,只能从零零碎碎的细节里找寻佐证。

范电影临别时,用报纸包了一段张九声女儿一秒钟的胶片,结果半道上还是丢了,好在被刘闺女捡了去。

可是,刘闺女捡的只是那张报纸,里面的胶卷早已淹没在尘沙中。

结尾的补拍看似没有意义,实则更添悲苦:在希望的破灭中,张九声更显绝望。

等到平反那天,他去找刘闺女拿胶片,打开报纸,空空如也。

报纸如同历史,文以载道的思想深深植根于我们的脑神经内。

可当翻开历史书页,关于女儿的记忆不过是一片空白。

无论如何,关于历史的直接描述是没有的;而女儿的一秒钟,终已成为无肉身承载的缺席。

过去不可回首,那通往未来的桥梁,同样也不能引导光明之途。

这里的未来,我更想结合后疫情时代下的电影进行讲述。

张艺谋向我们展示了一个“迷影”的时代。在那个物质极度匮乏的年代,电影成了大众唯一的娱乐手段。

当光影投射到大银幕上,孩子们做着各种手势,成年人站在自行车上、扒着墙头看电影。

那个年代的迷影行为,完全超出当下人的认知范畴。

可现如今,选择多样性带来的恰恰是站立于十字路口的孤望,我们不知要去向何方。

如今的社会,流量丛生,质量下降,关于电影本身的话题与探讨,更多被明星抢去应有的风头。

于是,电影成了个不怎么上的了大雅之堂的娱乐品。

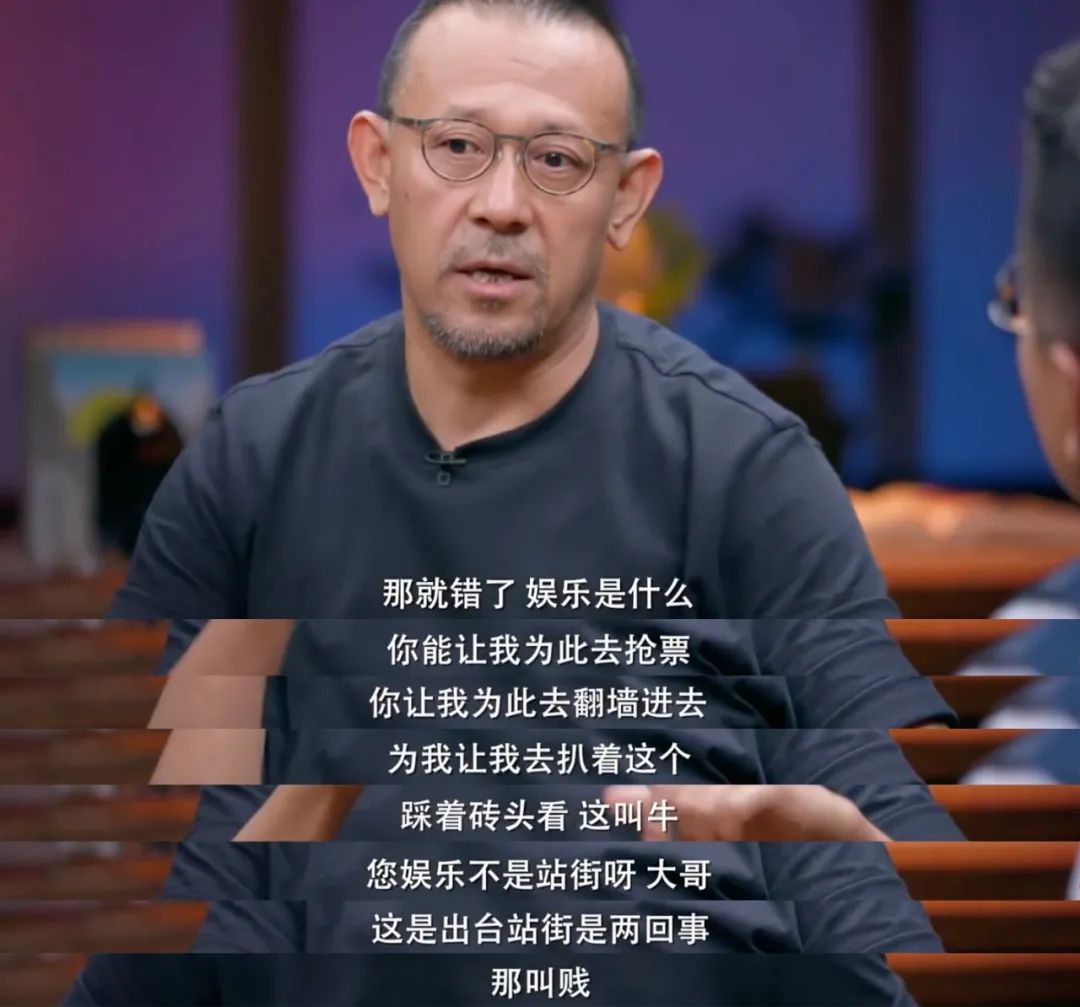

要条姐说,电影是一种娱乐,但这种娱乐类似于姜文曾在《圆桌派》上的解释:

其娱乐性反映在,小孩垫六块砖头,扒墙头看完两个多小时的电影。

那叫娱乐,那才是光影的魅力所在。

张艺谋试图通过《一秒钟》,真正召回观众心中对于电影的那份热爱。

可事实,真的是这样吗?当然不是。

范电影说:只要是放电影,不管是什么,他们都会跑过来看。

大众看的不是电影,而是索取一种填补寂寞,或者说能满足口舌争辩的饭后谈资。只要是稀奇的东西,他们就愿意看。

关于看《英雄儿女》还是《南征北战》的问题,两派观众互掐起来。对此,范电影的态度是,《南征北战》也是不错的,即两部电影各有千秋。

所以,片中鸡飞狗跳的大众所构成的观影群像,跟当下唯粉保护自家爱豆的行为没什么两样。

电影仅仅构成一个狂欢矩阵,大众对它的迷恋,或许一直也没那么彻底。

张九声跑去找被刘闺女偷走的胶片,结果负责运送胶片的杨河,直接骑着车跑了。

你为电影奔走,可谁又为电影守候?

今年影院半年没有开门,让我们不得不面对“电影之死”的命题,发出思考。

或许当下的你我在离开电影院后,依旧能活。

那电影又该如何在被观众抛弃,在新媒介冲击的当下,完成自救呢?

这个问题,范电影回答不了,张艺谋回答不了,你我更回答不了。

前后的路都断了,张艺谋《一秒钟》的残忍,便在于此。

同时,这种历史话语的缺席,也体现在父亲形象缺场的影像语境下。

张九声、刘闺女、范电影,都与“父亲的不在场”有关。

张九声是一个被女儿遗弃的父亲。

当男性失去女儿的庇佑,父亲也不能称其为父亲。

所以,张九声看女儿的影像,实则通过寻找亲人的幻影,寻找自己那丢失已久的身份。

刘闺女的生命里,父亲也是一个缺席的形象。

在将计就计,谎称张九声是自己父亲时,刘闺女“编造”了一堆关于父亲的事:

在外边有了相好的,从而丢下妈妈、自己和弟弟。结果母亲患病死了,自己和弟弟成了孤儿。

在卡车上,两个人的扯谎,导致父女二人身份的重叠,也在现实生活中满足了彼此的精神需求。

无父的刘闺女,与无女的张九声,在同一辆车上完成最终的精神抚慰。

于捏造的历史中,情感或许才能从夹缝里慢慢凸显出来。

再看范电影,因为当年儿子把清洗液当白开水喝了,自己又没有及时救治,导致儿子发高烧,烧坏了脑子。

所以,范电影是一个失职的父亲形象。

最后给张九声的那段胶片,实际上也是通过帮助别人找到父亲的身份,以完成自我父亲形象的挽救。

电影因胶片串联起三个人物,而他们的象征含义却各有不同。

刘闺女追逐电影,是因为要用胶片做灯罩。

电影指向的不是精神,而是物质需求。

张九声追逐电影,追的是女儿的回忆。

电影指向的不是艺术,而是关于亲情人伦的基本需求。

唯一一个看起来对电影几近痴迷的,还要数范电影。

但深挖下去,范电影在乎的不纯粹是电影,而是其背后的官本位。

对电影他是热爱的,但同时也不能忽略他因电影而获得的权力优越感。

他害怕杨河把自己的职位抢去,所以一直强调胶片事故是杨河的错,跟自己无关,还刻意把自己打造成一个救世主的形象。

注意他手上一直拿着的大茶缸,上面刻有“电影放映员001”的字样。

你可以说他是爱电影才那么在乎,也可以把它看作是《利刃出鞘》里的那个杯子,即权力的象征。

没有一个人爱电影,这部献给电影的情书,其背后是一曲挽歌。

借用戴锦华的话来说:张艺谋仍旧是逃脱中的落网。

说是描绘爱电影的情感,实际上还是对当时悲惨人文的描绘。这便是《一秒钟》在创作上所呈现出的矛盾。

范电影一直坚持,个体不能脱离集体,记录女儿的《新闻简报》,一定要抢救过来,不然正片也不放了。

可笑的是,他们所拯救的个体,恰恰是被集体所抛弃的个体。

既然集体都抛弃了,那么范电影这一集体中的一员又在拯救什么?或者说,范电影代表的是哪一类集体?

他们做的是无用功,张九声行为的无力感才越发凸显。

张艺谋试图还原那个时代,结果只能在阉割的影像中,误打误撞地构建起控诉话语。

这一点,让他在落网中,又多了几分逃脱的意味。

或许只有落网,才能在控诉中抵达逃脱;但关于历史的描述,终究是被阉割后的抵达。

电影中,关于电影的祭奠,到底与时代有着怎样的关系?

张艺谋的《一秒钟》,到底是用人物间的情感回溯电影的历史,还是用关乎电影的情去揭露那个冷酷的岁月,这点见仁见智。

《一秒钟》,对于情感来说的确太短,可对于时代来讲又有些长了,长得不忍直视。

最后,张九声与刘闺女回到当年的戈壁,面对着沙尘无言以对。

它所掩埋的除了一个张家女儿外,还有其他人家的闺女。

历史,俨然成了《一秒钟》无以承载的影像之轻。