今年的海南岛国际电影节全岛嘉年华片单中,导演阿基·考里斯马基有5部作品都上榜了:《列宁格勒牛仔征美记》《我聘请了职业杀手》《浮云世事》《没有过去的男人》《希望的另一面》。

阿基·考里斯马基,何许人也?

他是芬兰知名导演,被誉为北欧的“冷面笑将”。从1983年首次独立执导电影《罪与罚》至今,阿基的作品因其独特的艺术性和深刻的人文性备受推崇,尤其受高逼格的欧洲影坛的偏爱。

因此,他几乎横扫了欧洲各大电影节,堪称“获奖专业户”。

阿基·考里斯马基,这个名字对于中国影迷来说有点陌生,但阿基·考里斯马基的电影作品却很值得一看。

借着海南岛国际电影节展映的机会,让我们一起走进这个当代电影大师的独特影像世界。

阿基年轻时的梦想是成为一个作家,随即报考了芬兰电影学院,结果被无情地拒绝了。

理由是:太过愤世嫉俗。

没办法,总得吃饭,阿基只好先解决面包问题。在成为导演之前,他做过很多工作,比如服务员、洗碗工、邮差、苦力……

这段经历也影响了阿基的创作风格。

比如阿基电影中的主要人物几乎都生活在社会底层,大部分是工人和社会流浪者、保安、垃圾工、矿工、农民、火柴厂女工、屠宰场工人、擦鞋工等。

今天要给大家介绍的电影《没有过去的男人》上映于2002年,获得了第55届戛纳电影节主竞赛单元的评审团大奖和最佳女主角奖,还被提名了当年奥斯卡最佳外语片。

同时,它也是一部典型的“阿基·考里斯马基”式冷幽默电影。

人物:

“长得很像卖毒品的黑帮老大但实则拥有一颗纯真心灵”的M先生(因为没有名字就暂且这么叫他)。

事件:

M先生坐在公园躺椅上准备睡觉,结果被三个小混混打劫(阿基电影常常出现的情节,被打劫)。打劫就打劫吧,这几个小混混还毫无人道主义精神试图把M先生打死。

但是,M先生没死成,还被一个路过的老头扒走了脚上的皮靴子。

终于有路人良心发现把M先生送进了医院,结果医生在他明明还没咽气的时候就淡定地说:“赖活不如好死。”

然后就拔掉氧气,让M先生好死去了。

结果,医生和护士刚出门,M先生就“复活”了。只见他一把扯掉了那些医疗设备,顺便掰正了自己扭曲的鼻子。

实际上,M先生的死而复生,本身就是阿基对医院和医生的讽刺,M的造型和拆除医疗设备的镜头,也增强了反讽的喜感。

这种“冷幽默”和反讽相交织的片段设计一直是阿基作品的风格,后面还有很多类似的设置。

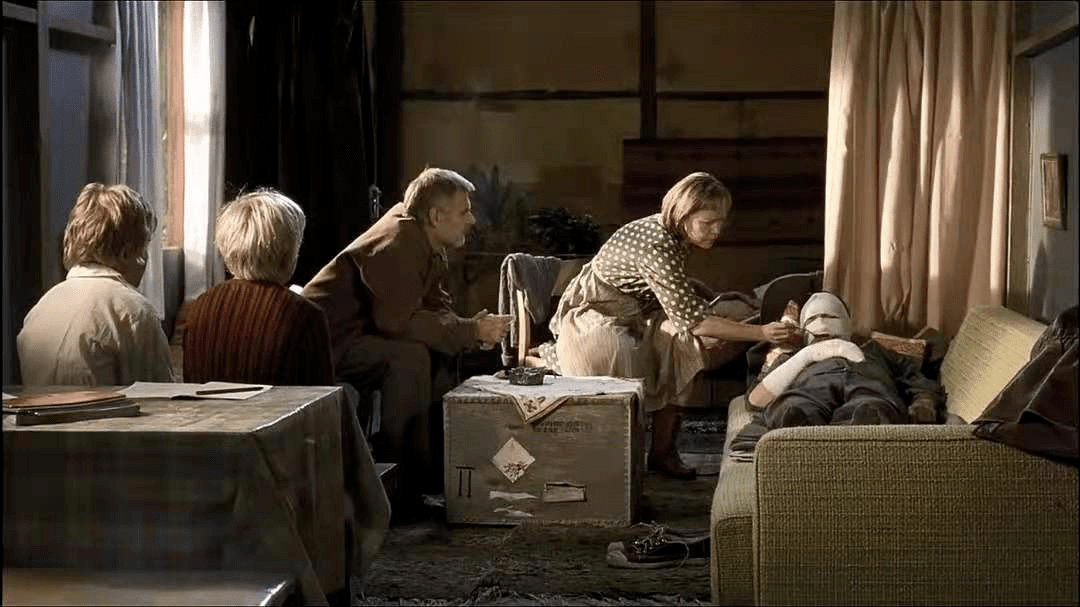

从医院出来后,M先生在城市的贫民窟,得到了凯萨和她的丈夫涅米宁的照顾和款待。

阿基电影中的演员表演、主色调和幽默大多是“冷”的,但他也从来没忘记在影片中为这些底层人民加上一抹暖色。

比如用穷苦人民的互相帮助展现他们之间没有物质支撑的纯粹友情和爱情。

凯撒和她丈夫,穷得响叮当,却在无偿帮助M先生。

清醒过来的M先生,遗忘了过去的一切,就连自己姓甚名谁也不知道,只记得自己在一列漆黑的火车里。

人物没有家庭作为后盾,亲情匮乏,是阿基作品一直以来的特点之一。比如《升空号》和《火柴厂女工》的女主角,都没有得到家庭的庇护。

但细究的话,凯撒和涅米宁组建的家庭却是一个例外,这个家庭虽不富裕,但有温情。

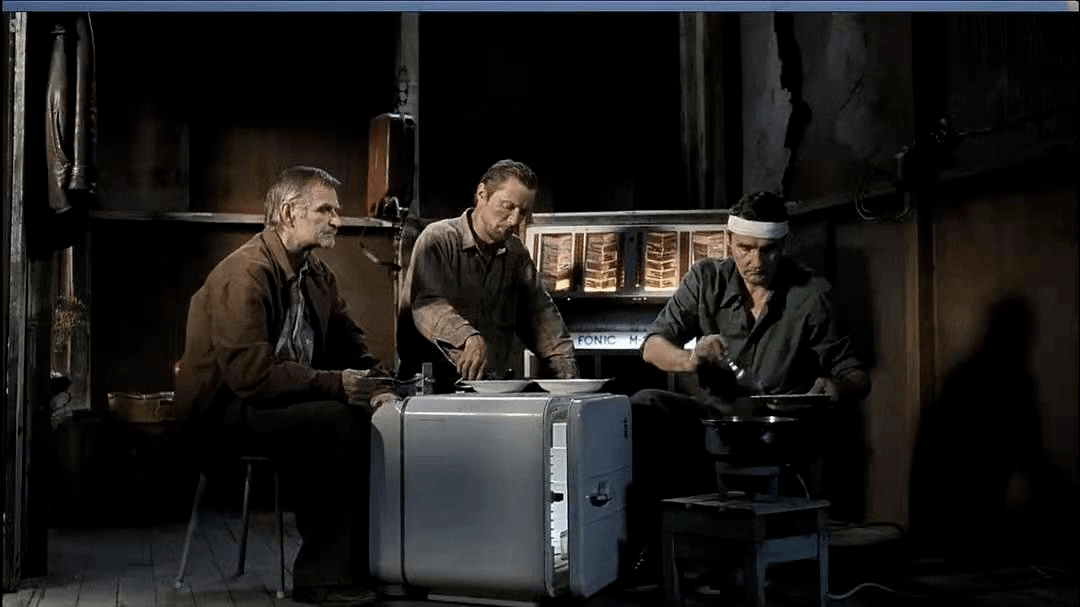

爱喝酒的涅米宁会在发工资的那一天,领着M去酒吧,以帮助他恢复记忆为由,一个人喝八杯啤酒。

他还会在周五去领救世军办的施餐会之前,认真梳洗打扮一番,穿上最好的衣服,打上最绚丽的领带,充满了仪式感。

当然啦,说得难听一点就是“穷讲究”。

但是,阿基电影中这些底层人物的穷讲究,正反映了他们对于生活的热爱和对于美好的追寻。

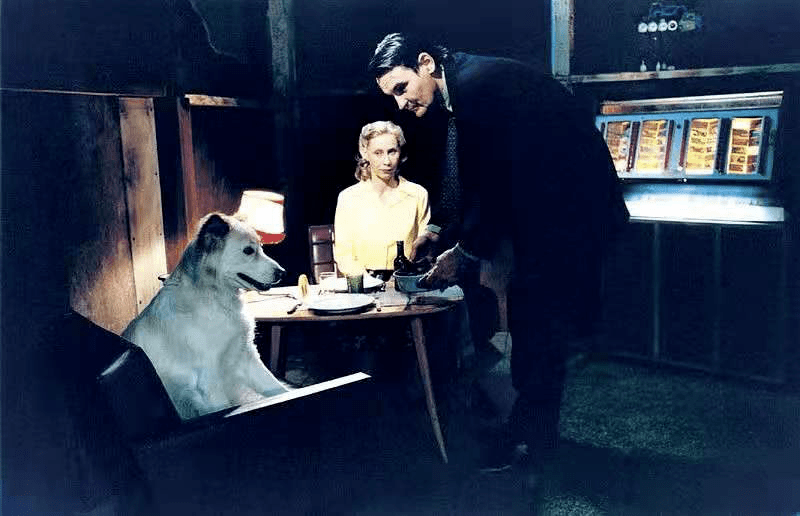

M也是如此,他从一个黑心警察那里租了一个破烂的空集装箱。

他先是把脏东西扔了烧了,再从河里打水把屋里(车厢里)整个打扫一遍。

接着,他又去垃圾堆里搬来一个别人扔掉的点唱机和一些旧家具摆在屋里,最后再偷个电,完美拥有了自己的小空间。

有了住的地方,M尝试去再就业政府机构找工作,结果由于失忆后记不得自己的名字,没坐一会儿就被工作人员扫地出门。

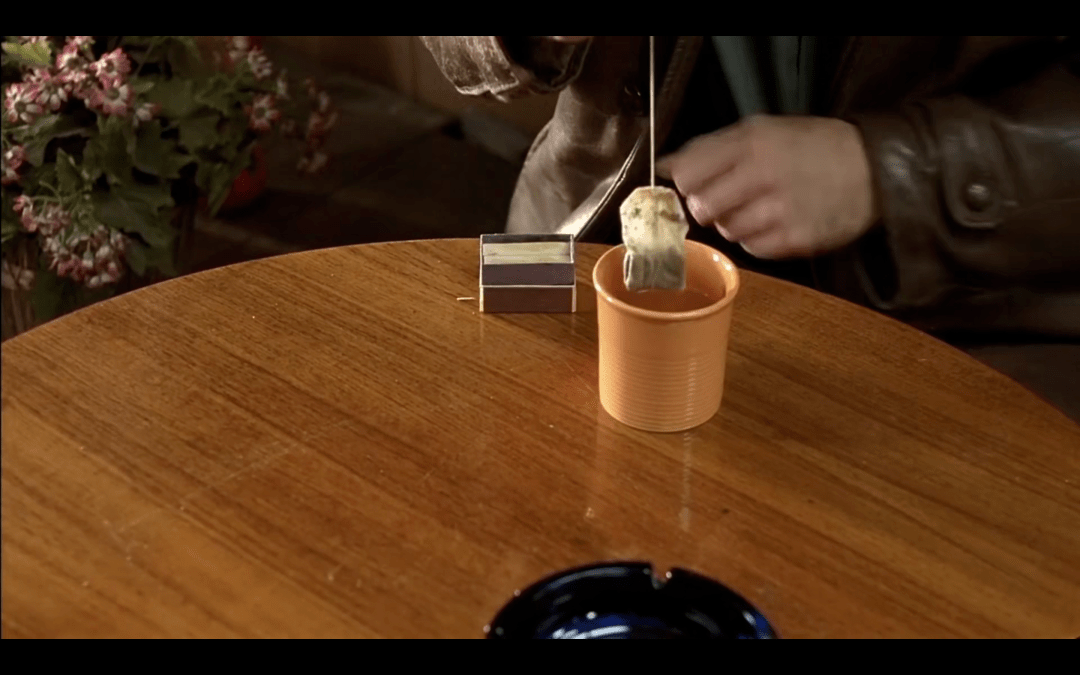

出门后,又冷又饿的M进了一家餐厅,索要了一杯免费的热水喝。

这里有个小设计特别动人。

M拿到热水后,小心翼翼地从口袋里拿出一个火柴盒。我原以为他要抽烟,结果他从里面拿出一个已经不知道被泡过多少次的茶包放进了热水里。

尽管M贫穷,卑微,但他却依旧保有对美好的追求。

更感人的是,那个给了M一杯水的女服务员,看到后,给M端来了一盘剩下的食物,又给了他一杯牛奶。

女服务员只是轻描淡写地说:“你看起来很饿,这是剩下的,不用担心。”

阿基影片中的主人公一般都是像M先生这样极具孤独和浪漫主义的丧逼。面对爱情时,他们也都比较含蓄木讷。

对于他们普通平凡,单调乏味的生活来说,爱情无疑是一束照亮黑夜的光。

情不知其所起而一往情深。阿基镜头下的恋人们,往往会因为一个眼神就陷入了爱河。

M先生和艾玛小姐之间就是这样。

M先生跟着涅米宁在慈善宴上遇到了艾玛。

她是救世军的工作人员,负责分发饭食。

这里,音乐发烧友阿基的音乐运用可谓一绝。

救世军唱着“我找到一个新朋友,哦多么快乐!我洗脱了我的罪恶,被我的朋友庇佑着。他带给我平静安宁,当前路坎坷他给我安慰,我的拯救者来了……”。

无需对白和说明,歌声就反映了M的状态和心情。M发自内心感激涅米宁,即使他始终是一副死鱼脸。

而后当歌词唱到“永远的爱”时,轮到M领餐。这时他与爱玛四目相对,镜头仔细地表现了两人的眼神交流。

尽管两个人脸上都没啥表情,尽管这首歌原本是歌颂上帝,但歌词巧妙地契合了画面,暗示了爱情的来临,为接下来两人关系的发展留下线索。

阿基·考里斯马基的电影有很高的辨识度,其中一个重要原因就是其影片中最小化的表演方式。

他要求演员以内敛凝聚为本,排除任何夸张化的情绪表达。演员们的身体和面部表情受到严格的控制,他们甚至被要求忘记“表演”这个概念,以避免个人感情的投入。

这种疏离克制的表演风格,与罗贝尔·布列松和布莱希特的“间离”理论相符,目的都是为了让观众能够冷静地观看电影,保持思考的能力,不被情绪淹没。

同时,这种表演也非常符合阿基片中的人物设定。他们生活在底层,经历过无数痛苦,苦难早已磨光了他们的喜怒哀乐。

但是这并不代表这些人物没有人情味。

比如艾玛和M先生约会时的行为就很有意思。

艾玛帮助M先生找到了一份工作。有一次,M想送艾玛回家,又不好意思直说,借口称自己怕黑。

到了艾玛家楼下,他想亲艾玛,又不好意思说(倒是好意思亲),就骗她说她眼睛里有东西,刚进去的,然后趁机轻吻了爱玛的脸颊。

爱玛故作镇静:“你偷了一个吻。”M慌忙低头认错:“原谅我,我不是一个绅士。”

M走后, 一直强壮冷静的爱玛却害羞地抚摸起刚才被M亲吻过的脸颊。

整个过程中,两个看起来四十岁的成年人,却流露着与年纪不相符合的天真纯粹。

事业、爱情都有着落后,M先生的生活逐步进入了正轨,他甚至组织了“基督教救世军”乐队,还举办了好几场音乐会。

然而就在这时,失去记忆的M无意中得知了自己的身份:

他原是一个工厂的焊接工,好赌,常与妻子打架,被人打失忆之前,两人已经办了离婚手续。

不过M先生并没有回归家庭,他短暂地见了前妻一面后,又回来和艾玛在一起了。

影片的结尾,M先生又一次遇到了当时打他的那三个小混混,不过这一次,无产阶级群众帮他报了仇。

由于当过影评人,阿基在创作过程中,向很多电影大师学习了一些手法。比如小津安二郎的淡雅配色,布列松克制的表演和对白,德·西卡的故事等。

电影中对光的运用上,阿基也借鉴了美国画家爱德华·霍普,并在此基础上做出了一定调整。

比如,他将绘画中的亮光转换成电影中的暗光,这样更能体现出电影主题的沉郁之感。

阿基冷静克制的摄影和简练至极的对白能够拉开影片与现实之间距离,故事的戏剧性、人与人之间的复杂感情以及大量叙事性音乐的运用,又使得观众投入到电影中。

在保证影片的间离性和投入性之间,阿基保持了很好的平衡。

在阿基的电影中,我们看到的是一个不一样的芬兰,这里没有美好的童话故事,有的是通过芬兰底层民众表达的“民间政治学”。

阿基意识到芬兰过去和当下的发展中存在的很多问题。

他说:“这一代失业群体已经逐渐从我们视野中淡出、被慢慢忽视了。很多人才20岁就被踢出了社会劳动体制之外、找不到工作,与此同时,政府却还在声明要将人们的退休年龄延长至70岁。”

主流社会淡忘、忽视了这些群体,但在阿基·考里斯马基的电影中,他们却成了绝对的主角。

没有社会是完美的,每个社会一定存在绝对的底层。一个真正有责任心的艺术家,目光一定是向下看的。

或许正是这种对于底层人民、对于国家的爱,阿基才如此受影迷欢迎。

文/皮皮电影编辑部:童云溪

©原创丨文章著作权:皮皮电影(ppdianying)

未经授权请勿进行任何形式的转载