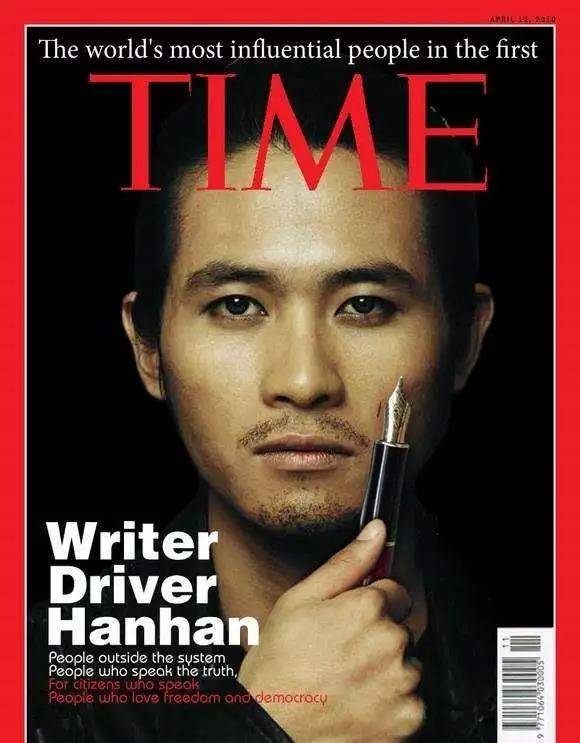

流行似乎存在着一种冥冥中的能量守恒。就像“归国四子”的你方唱罢我登场,鹿晗恋爱了,张艺兴就崛起了;就像韩寒郭敬明的此消彼长,先靠拍电影成为“商业巨子”的是郭敬明,笑到如今的却是韩寒。

大概因为,追逐流行的,终究是具有相同属性的同一群人。

《三重门》和《梦里花落知多少》,是很多人初识韩寒和郭敬明的作品,也使韩寒和郭敬明成为两个最具代表性的青年符号,仿佛是一代人的两个极端。他们甚至被赋予了并不相称的重要性——对他们的支持谁、反对谁、或者不了解、不care,都可以作为类似“挺中医还是反中医”的态度标尺。

不过,当年为韩寒郭敬明争得面红耳赤的少年,如今已初现油腻。而韩寒叛逆不再,与过去和解,那扇通往精神自由的大门自然也上了锁;郭敬明商业帝国崩塌,连续注销公司,那梦里纸醉金迷的花朵黯然坠落。

看起来不很爱钱的韩寒,盆满钵满。看起来很爱钱的郭敬明,锦囊渐空。对比起来,不得不说是有点“天意弄人”的意味。诗和远方,暂时战胜了钞票和貂。

郭敬明事业不顺,名誉受损,忙得是焦头烂额。而韩寒却甘当“岳父”,乐享天伦,顺手还针对早年的退学事件道了歉。看起来很受挫的郭敬明,无暇再用45度角仰望天空,那个天真的孩子不得不面对残酷的现实。看起来很平稳的韩寒,不愿再去挑战世俗枷锁,“韩三篇”发表后那个斗士的铠甲也不见了。

文学:仰望和游荡

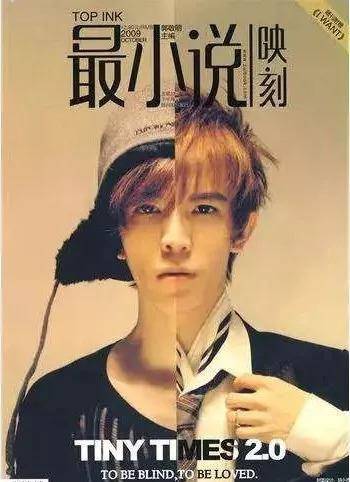

“我是一个在感到寂寞的时候就会仰望天空的小孩,望着那个大太阳,望着那个大月亮,望到脖子酸痛,望到眼中噙满泪水“。

郭敬明很喜欢用宇宙、星球、世界、世纪、这类大词,以极大的比喻,写极小的情感。凭借这种巨大的张力,不断强化“我”的重要性,其作品的核心是一个高度自恋的“自我”,无限膨胀,世界不过是围绕“自我”旋转的幻象。

当顾里与顾源这对青年恋人爆发争吵的时刻,这个文学史上的常见场景,在《小时代》中极具资本特色:顾里转过头来,冲顾源吼:“你脚上那双D&G的靴子,是我给你买的!”

郭敬明自己恐怕都没有觉察到,他的写法不无怪诞地弥合了“抒情”与“资本”的冲突,这是“浪漫主义”兴起数百年来一直无法解决的问题。然而,和田园梦想的感伤、革命理想的激情不同,郭敬明的作品,是一种卑下的浪漫主义,在资本的黄金竖琴下无限献媚。

然而,韩寒的致命之处也在这里。毕竟,他的想象,就其根本而言,是“历史终结”的想象,就此自由主义已经提供了一个完整的故事———因其过于完整反而更像是一个神话。当“在路上”的韩寒停下来的那一刻,韩寒就不再是韩寒了。

电影:理想与欲望

韩寒和郭敬明能够取悦一个时代的年轻人,不是没有理由的。他们代表了两种截然不同的状态:一个擅长精神层面装逼,一个擅长物质层面装逼。本质上都是生活在别处,人们都想扮演更好的自己。

《小时代》是典型的内聚焦型的自我叙事,以富家女顾里为首的四个女孩生活在人为构建的上层社会;宫洺位居商业中心的玻璃别墅、以环摇拍摄展现的宴会场景,都让人物沉醉在一系列国际品牌和商业地标带来的物质迷恋之中。

欲望化影像书写的另一层面是作品所散发出来的精神欲望,典型代表即是韩寒的《后会无期》。马浩汉、江河和胡生没有故乡的漂泊之旅正契合了他们在精神上的无根状态;《飞驰人生》最后,张驰开下悬崖对理想的致敬,也是另一场“寻根之旅”。

不管是郭敬明所走的景观化美学道路,以对物质世界的极致描绘将影像书写带入一种致幻般的状态;还是韩寒以游弋的方式表现当代年轻人价值认同的破碎,均契合了影片受众在物质领域和精神领域的欲望化追求。

在人物塑造上,《小时代》中的人物无论在行为上还是在心理上都是一群无法长大的孩子。四个包裹着时尚外衣的物质女孩组成一个命运共同体,以抱团取暖的方式扮演着“大时代” 的局外人,“小时代”的剧中人,过于理想化的人物关系大大疏离了社会现实。

《后会无期》放弃了对“乌托邦”的任何迷思,直击当代社会的现实状况,影片在本质上与韩寒的经历和写作有着一脉相承的关系,与韩寒出现在大众面前的叛逆姿态相契合。《后会无期》中的主人公始终在路上,这种不确定的游弋状态与人物的内心状态相互呼应,社会的巨大改变造成了价值观念的断裂,陷入一种迷茫和不知所措的境地。

商业:此消和彼长

在赚钱方面,似乎韩寒一直都不如郭敬明那么敏锐。当韩寒在博客上,借助公众话题忙着打造“公民韩寒”的时候,郭敬明入作协,办杂志,如饥似渴不放过任何一个发财的机会。以商人才有的市场直觉,精心培养着自己的粉丝群。

在《幻城》的最后,卡索感到了生命的无望,选择了自杀。这或许就是郭敬明无意识地给予我们的答案。二十年来,他从时间上营造“小时代”,从空间上营造“幻城”,最终把自己困在其中。

重门紧锁再难开,梦里花落春不来。试想若干年后,韩寒和郭敬明的粉丝成了文学史的执笔者,那说不定这二位会得到浓墨重彩的一笔。或许杜甫对初唐四杰的评价,可以借来为韩郭二人注脚:

韩寒小四当时体,轻薄为文哂未休。尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。